Pile of Fame #6

Andreas Inderwildi: Eidolon

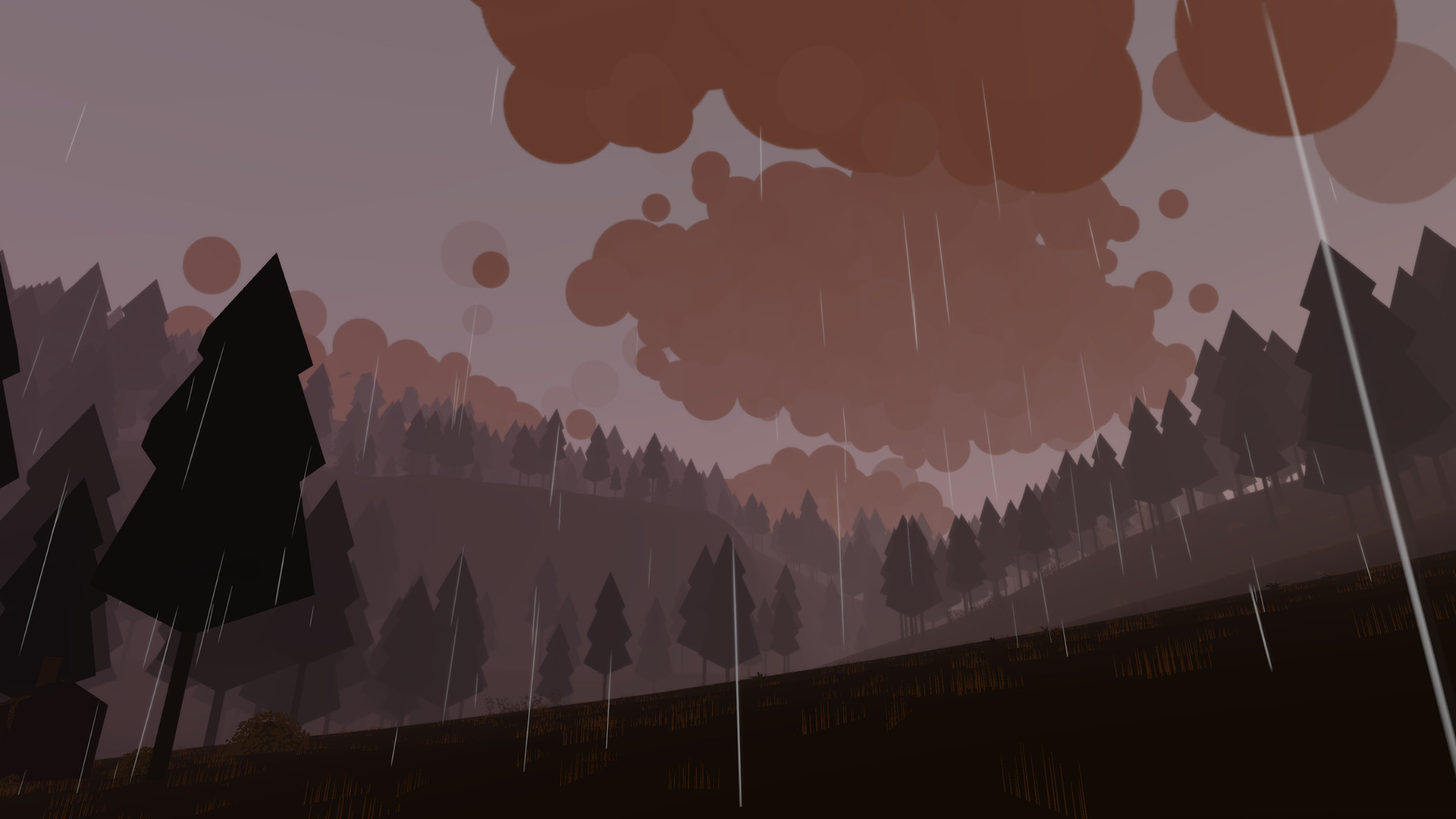

Auf den ersten Blick könnte man Eidolon von Ice Water Games leicht mit einem Survival-Game verwechseln. Hungermeter. Fischen und Jagen. Wölfe. Holz sammeln zum Feuermachen. Doch spätestens, wenn man merkt, dass einem die Pilze und Beeren, die man im Vorbeigehen gesammelt hat, nie wirklich ausgehen wollen, und diese weite Wildnis verdächtig harmlos erscheint, zeigt Eidolon, was es wirklich ist: Mehr Proteus als The Long Dark, und einer der wenigen „walking simulators“, die dieser Bezeichnung auch wirklich gerecht werden.

Als einsamer Überlebender wandert man in Eidolon durch eine enorme Wildnis. Ob diese wirklich größer ist als andere virtuelle Welten, sei dahingestellt; wesentlicher ist, dass sie gekonnt den Eindruck von Größe erweckt. Denn in Eidolon gibt es keine Fortbewegungsmittel außer den eigenen zwei Beinen, und schon gar keinen fast travel. Generell ist hier gar nichts „fast“: Die Laufgeschwindigkeit ist in etwa so geschwind wie ein Gletscher, und eine Reise von Punkt A nach B fühlt sich dadurch eben auch wie eine echte Reise an.

Doch was ist überhaupt Punkt A oder B? Eidolon hat kein konkretes Ziel, keine mini map, keine waypoints, keine offensichtlichen Routen oder Engpässe, die einen auf dem „richtigen“ Weg halten. Wer möchte kann ganz einfach eine zufällige Richtung wählen, auf gut Glück losmarschieren, und sich in uferlosen Wäldern verlieren. Das hat durchaus seinen eigenen Reiz. Die Karten, die man verstreut in der Welt findet, machen die erfolgreiche Navigation jedoch zu einer wunderbaren Herausforderung. Denn diese sind handgezeichnet, fragmentarisch, lückenhaft und zeigen die eigene Position nicht an. Bewaffnet mit nichts als einem Kompass und einer unzuverlässigen Karte nach stundenlangem Wandern die Ruine einer Stadt zu erreichen, die man sich selbst als Ziel gesetzt hat, ist ein Erlebnis, das nur wenige Spiele bieten. Dass man an solchen Orten Texte (Briefe, Zeitungsartikel etc.) sammeln kann, die mehr über die Hintergrundgeschichte verraten, ist hier fast ein nebensächlicher Ansporn.

Und dabei habe ich noch nicht einmal erwähnt, was für ein audio-visueller Genuss Eidolon ist. Mit einfachsten geometrischen Formen und atmosphärischer Beleuchtung schafft es eine der schönsten virtuellen Landschaften überhaupt, untermalt von Naturklängen und einem wunderbaren Soundtrack, der mal verträumt und melancholisch, mal bedrohlich und psychedelisch klingt. Das allein macht das Erkunden dieser Wildnis allemal wert.

Robert Glashüttner: Captain Forever (2009, 2018)

Crafting hat sich durchgesetzt. Das Bauen von virtuellen Umgebungen und Gegenständen hat Ende der 2000er Jahre dank LittleBigPlanet und allen voran Minecraft seinen Siegeszug in der Gameskultur angetreten. Ich konnte mich allerdings nie so wirklich dafür begeistern. Dass es Leveleditoren und Modding-Tools gibt, ist fantastisch. Aber im eigentlichen Spiel möchte ich lieber von Designerinnen und Designern eine Vision, eine Welt vorgegeben bekommen und mich darin in einem sinnvollen Rahmen bewegen und entscheiden können. Alles selbst bauen sollte eher die Fleißaufgabe, nicht das eigentliche Spiel sein. Dachte ich immer. Doch dann fiel mir zur selben Zeit, genauer gesagt 2009, Captain Forever in die Hände, ein Flash-Game, wie sie es damals noch gehäuft gab. Captain Forever ist eine Mischung aus Weltraum-Dogfight und Build-Your-Own-Spaceship, ein turbulenter Hybrid aus Asteroids und Space Invaders, gemixt mit rollenspielartigem Hochzüchten der Spielfigur. Von der ersten Minute an geht es um Crafting, wenngleich die Entscheidungen zum Schiffsbau erst mal eingeschränkt sind: Meine Kommandobrücke bekommt für den Anfang mal nur ein paar Schiffskörpermodule sowie zwei Module für den Antrieb und zwei für die Beschleunigung zugewiesen. Alles andere muss ich mir erbeuten.

Ich stückle mir mein Basic-Schiff zusammen, doch zu lange sollte ich mir dafür nicht Zeit lassen. Dieser Sektor ist gefährlich, heißt es, und mein noch bescheidener Flieger ist schnell wieder zerschossen. Ab sofort lautet die Devise deshalb: fressen oder gefressen werden. Ähnlich wie bei den großen und kleinen Blobs in Osmos oder Slither.io neutralisiere ich alle, die ein kleineres, schwächeres Schiff haben als ich und stecke mir die geborgenen Module des gerade besiegten Feindes sogleich aufs eigene Vehikel. Die Raumschiffe werden größer, die Kämpfe eindrucksvoller und unnachgiebiger. Doch bin ich zu ungeduldig und achte während des Kampfes nicht ausreichend gut auf die Positionierung, ist mein stolzer Schlachtkreuzer schnell Geschichte. Das Ausbalancieren von Ruhe und Geduld, zügigen Bewegungen und raschen Entscheidungen macht die Herausforderung von Captain Forever aus. Und natürlich das Crafting, von dem ich mir nicht gedacht hätte, dass ich es mögen würde. Aber es ist hier eben wirklich intuitiv - keine Menüs und Quest-Logs weit und breit.

Erst vor wenigen Monaten ist das etwas in die Jahre gekommene Flashgame neu für Steam aufgelegt worden - interessanterweise als Trilogie. Der australische Indie-Entwickler Jarred "Farbs" Woods hat das Original gemeinsam mit zwei Spielvarianten gebündelt, die davor nur für finanzielle UnterstützerInnen von ihm zugänglich waren. Captain Forever trifft auf Captain Successor und Captain Impostor. Wo Teil 2 in erster Linie ein inhaltlich aufgemotztes Original ist, ist Impostor ein wilder Remix: Das Zusammenstecken von Modulen gibt es hier nicht mehr, stattdessen sause ich als instabil flackernder Techno-Wurm durchs All, ausgestattet mit einer Klon-Technologie. Fliege ich nahe genug an ein anderes Schiff heran, kann ich mich per Tastendruck in eine Kopie davon verwandeln. Alles zittert, bebt, wackelt, morpht und saust. Impostor ist eine herrliche, unwirklich-überdreht inszenierte Abwechslung, wenn man des ewigen pew pew und Herumbastelns mal überdrüssig wird. Die gesamte Trilogie ist auch mit einer Hintergrundgeschichte aufgepeppt worden, geschrieben von der renommierten Games-Autorin Cassandra Khaw. Mein Captain ist zwar bald schon zehn Jahre alt, aber obsolet wird er noch lange nicht. Er steht für einen unkonventionellen Genre-Mix sowie für einen grafischen Minimalismus, der dennoch detailreich ist. Und er war ein Wegbereiter für die moderne Indiegame-Community. Diesen Captain kennt vielleicht noch nicht jeder, aber das macht nichts. Er ist sowieso forever.

Christof Zurschmitten: Paper Boy (Midway)

Arcade-Adaptionen für das Nintendo Entertainment System waren eine ziemliche Goldwäscherei: Auf jedes Double Dragon II, bei dem die Entwickler mit Lötkolben und Zauberstab die unendlich überlegene Technologie der Spielhalle auf die heimische Brotkiste holten, kamen zwei Dutzend ausgehungerte Abspeckversionen, bei denen das zwischen Zigarettenrauch und Gemeinschaftsgefühl aufblühende Je-ne-sais-quoi auf dem Weg ins Wohnzimmer hoffnungslos verloren gegangen war. Im Fall von Paper Boy ist immerhin relativ klar, was das verschollene Quoi war: Eine Sprachausgabe, eingesprochen vom Laienschauspielverband Unheimliches Tal, ein Soundtrack, für den man gerne mal das Wort ‘beschwingt’ aus dem Verschlag lässt, und vor allem: Ein FREAKIN-Fahrradlenker-Controller, wie geschaffen um die bereits durch die lokale Unverfügbarkeit von Bonanza-Rädern schwer gezeichnete Landjugend vollends in 100 Jahre Verdrossenheit zu schicken.

Der NES-Paper Boy hat nichts von alledem, und was dann noch übrig bleibt, ist ein unablässiges Vorranradeln in Richtung Nintendo-Härte-Frustration. Um es etwas weniger beschönigend zu sagen: Paper Boy ist - des kathartischen Moments ungeachtet, dass man McMansion-Fensterscheiben, sonntags rasenmähende Nachbarn und Gevatter Tod himself mit der geballten Wucht der Freien Presse die Fresse polieren kann - kein gutes Spiel.

Was Paper Boy dafür ist, und was ihm einen Platz auf dem Pile of Fame einbringt: ein grundehrliches Spiel. Das kann ich beurteilen, denn ich habe on und off während einem halben Dutzend Jahre ein Zubrot verdient mit dem Austragen von Papieren. Zwar nicht mit auf einem Fahrrad, aber auf einem bockigen Mofa, dessen Fahrphysik bei 15 Zentimeter Neuschnee ein einziges Glitch-Fest war, in einer Gegend, die weniger manisch aufgeräumt sein mag als der erz-amerikanische Suburb in Paper Boy, aber dafür mehr als genügend Berge bietet, dass ich ein gewisses Mitleid empfinden kann gegenüber mit dem ewig ins axonometrisch längere Eck pedalenden Schwerarbeiter. Und so weiss ich, dass in Paper Boy nichts als Wahrheit steckt: Über die Härte der Dienstleistungsgesellschaft, über die Tücken des Ausnavigierens betrunkener Zeitgenossen, und darüber, dass es endlos viele Witze gibt über a) Pöstler und verzweifelte Hausfrauen, und b) Pöstler und herumhetzende Höllenhunde, aber dass sich der reelle Pöstler in Tat und Wahrheit nur mit dem Nintendo Seal of Approvement-tauglicheren der beiden Klischees herumschlagen muss, Jack Nicholson be damned.

Paper Boy auf dem NES ist kein gutes Spiel, aber kneift man seine Augen zu und sieht darin so etwas etwas wie einen Proto-Job-Simulator, und im Radler mit der kecken Mütze ein Sinnbild für alle von uns (oder wenigstens die Public Service-Geschädigten), dann wird eben doch unbestreitbar klar: Dieses Spiel rührt an dieser einen gewissen Wahrheit: It’s all about that paper, boi.

Joe Köller: Totally Accurate Battlegrounds

Obwohl ich das Konzept des Battle-Royale-Genres durchaus interessant finde, habe ich mich bis jetzt mit keinem der gängigen Vertreter anfreunden können. Was Free-to-play-Mechaniken angeht, bin ich längst zu abgestumpft, als dass ich den funkelnden Belohnungen und der gewollt lustigen Comicgrafik von Fortnite etwas abgewinnen könnte und das große Vorbild PUBG wirkt auf mich unangenehm militär-affin.

Der Einwand mag seltsam klingen, nachdem Schusswaffen in den meisten Spielen das bevorzugte Mittel zur Konfliktlösung darstellen, die eigentliche Frage ist aber, was uns diese Titel eigentlich näherbringen. Entgegen der Bedenken der Politik, wird hier nicht unser Geschick im Umgang mit Gewehren geschult. Das lässt sich nämlich nicht vom Bildschirm in die Realität übertragen, weil es etwas völlig anderes ist, auf einer bunten Plastikfernbedienung Knöpfchen zu drücken, als mit einer kiloschweren Metallröhre in der Gegend herumzufuchteln. Was Spiele aber schon können, ist unsere Einstellung zu Waffen zu beeinflussen und in der Beziehung ist PUBG ganz groß.

Weil ich mir meine Bewaffnung hier immer erst zusammenklauben muss, lerne ich hier die Umrisse jedes Modells zu erkennen und aus dem Augenwinkel zu unterscheiden. Vor allem aber lerne ich mich zu freuen, wenn ich in irgendeinem Winkel das von mir bevorzugte Sturmgewehr entdecke. Das ich überhaupt ein bestimmtes Sturmgewehr “am liebsten” habe stimmt mich ja schon bedenklich, ebenso wie die Artikelflut, in der die Vor- und Nachteile des gesamten Arsenals beleuchtet oder neue Waffen vorgestellt werden.

Das aus einem Aprilscherz entstandene Totally Accurate Battlegrounds macht von vornherein jeglichen Wissenstransfer unmöglich, indem es die Bewaffnung um Musketen, Taser-Armbrüste und vollautomatische Spritzpistolen erweitert. Selbstverständlich lässt sich hier ein Zielfernrohr auf die Minigun schrauben oder ein Schalldämpfer auf den Raketenwerfer, vor allem aber lässt sich das ganze Chaos sorglos genießen, abseits jeglichen Realitätsbezugs.

Rainer Sigl: Tormentum: Dark Sorrow

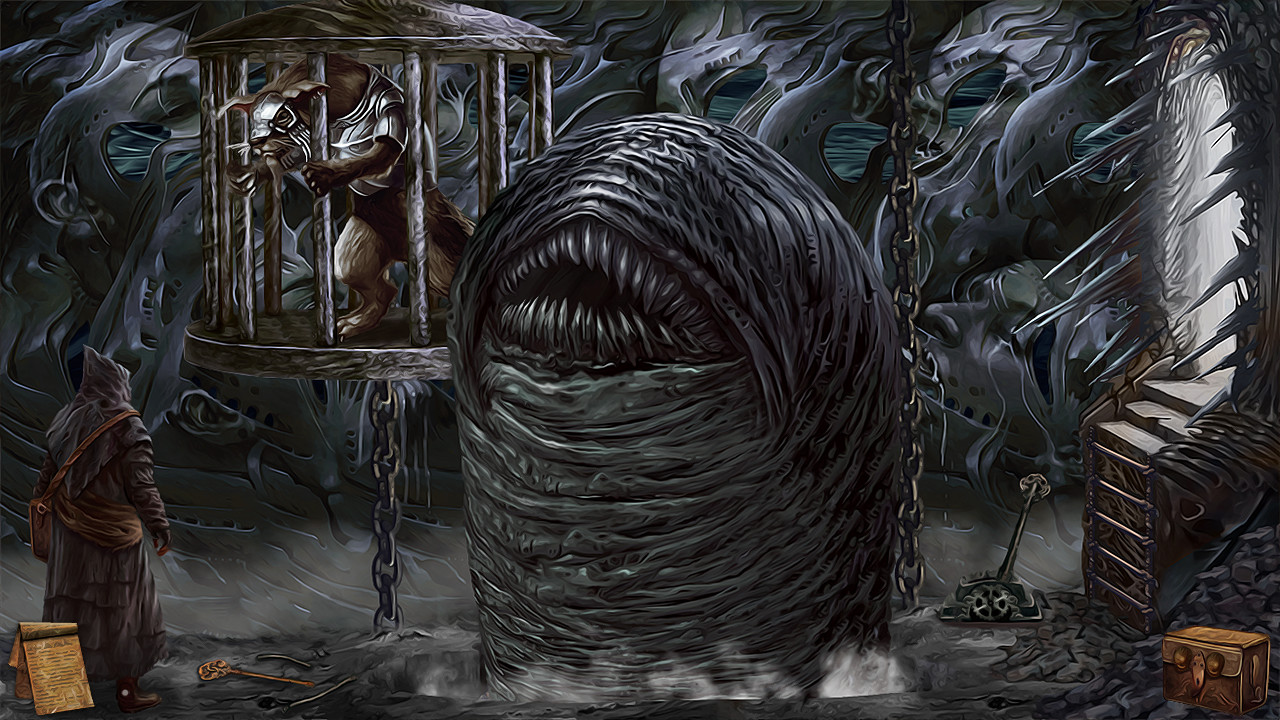

Keine Ahnung, ob jeder jugendliche Mensch irgendwann auf seiner Reise zum Erwachsensein zwangsläufig eine morbide Faszination fürs faszinierend Morbide entwickelt, aber hey: Been there, done that. Es schadet nichts, dass mit den surrealen Horrorvisionen H.R. Gigers die zuvor recht klinische Science-Fiction-Ästhetik um die bekannt ikonischen, in den Originalen verstörend sado-maso-nekro-erotischen Visionen eines Ausnahmekünstlers so weit Eingang in die Popkultur fanden, dass man ihr auch ohne Abstiege in die obskursten Ecken "nur für Erwachsene" der lokalen Comicbuchläden begegnen konnte. Das Düstere, das Romantisch-Verfaulende, das Biomechanisch-Penetrierte, das Verfallen-Beseelte: All das gab's auf kurz oder lang auch außerhalb der Dark-Fetish-Ecken. Danke, Hans-Ruedi.

Es ist natürlich gemein, die Kunst von Zdislaw Beksinski schon wieder mal nur per Einleitung via Giger zu nennen, denn der polnische Surrealist ist sein ganz eigener seltsamer Kopf. Wo bei Giger metallische Phalli leicht modrige Frauenkörper penetrieren, erstarren Beksinskis Welten in staubiger Bewegungslosigkeit, und trotzdem eint sie die Faszination für das abwegig Morbide. Der langen Einleitung kurzer Sinn: Tormentum: Dark Sorrow nimmt sich beide, den Schweizer Biomechanik-Erotomanen Giger und den nihilistischen Albtraumarchitekten Beksinski, als ausgesprochene Inspiration und macht aus deren Ästhetik genau das Richtige, nämlich ein megaklassisches Point&Click-Abenteuer. Bei dem man genug Zeit hat, sich Bild für Bild in düstere Albtraumwelten dieser faszinierenden Bilder zu verlieren, ungefähr genauso wie man früher(TM) als langhaariger Teenager Heavy-Metal-Cover auf sich wirken ließ.

Kann das spielerisch was? Alles, was es soll. Die Antwort, warum Tormentum auf den Pile of Fame gehört, sieht aber sowieso jede/r sofort: Weil es ein gottverdammtes Kunstwerk ist, zwar ein offenherzig epigonales, aber das hat wahre Leidenschaft nie gestört. Ob das der Ekelschleim-First-Person-Shooter Scorn auch so hinkriegen wird? Es darf bezweifelt werden.