Pile of Fame #5

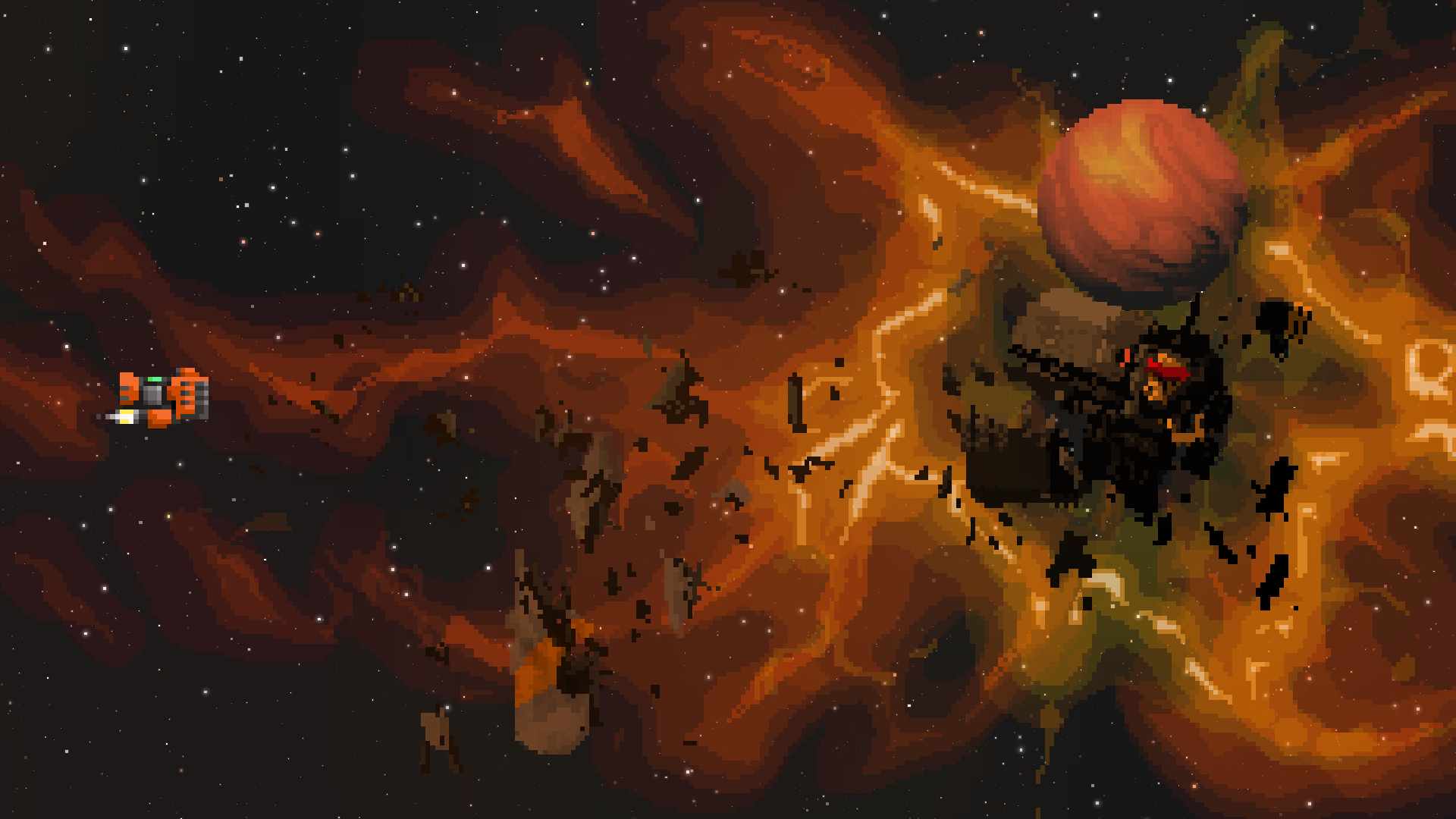

Marcus: Steredenn: Binary Stars

Dieses Spiel ist ein Bastard. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein klassisches Shoot’em-Up in der Tradition von R-Type, Katakis und Project X: Ein Raumschiff fliegt von rechts nach links und schießt sich den Weg durch Gegnerwellen - nicht durch Bullethell-Muster - frei. Und ja, Project X ist aus dem letzten Jahrhundert aber meiner Meinung nach ist in diesem Subgenre nichts Relevantes mehr passiert.

Und jetzt eben: Steredenn: Binary Stars, das bei mir genau diesen Nerv treffen würde, wenn es nicht ein Roguelikelike wäre! Die Level werden zufällig generiert und zu allem Überfluss sind die Bosse fast unschaffbar schwer. Durch das ständig wechselnde Leveldesign - bei dem nicht nur die Gegnerformationen, sondern auch die Upgrades ausgewürfelt werden - hat man auch keine Chance, durch Auswendiglernen zum Meistern zu werden. Dachte ich und wollte das Spiel schon aus der Hand legen.

Aber dafür gibt es “Seeds”, Zahlenfolgen die man im Spielstart eingeben kann und die dann doch eine bestimmte Gegneranordnung und Upgrades festlegen und für klassisches 90er-SHMUP-Feeling sorgen. Wem das nicht passt, der kann in einem Arena-Modus die Bosse so lange trainieren, bis man sie im Schlaf schlägt und dann wieder im prozeduralen Modus sein Glück versuchen.

Und damit packt das Spiel dann so oder so, weil man sich aussuchen kann, wie man es spielt. Selbst für mich als eingefleischter “Ich will ein festes Leveldesign”-Fan war es nach einer Weile verlockend, mal wieder in den zufälligen Modus zu schauen, ob ich nicht doch besser geworden bin. Bin ich nicht. Aber werde weiter Seed 1111 spielen und irgendwann auch den letzten Boss schaffen. Sterendenn: Binary Stars ist eines von den Spielen, mit denen man sich sehr skeptisch anfreundet, komisch findet, aber immer wieder mal in die Hand nimmt, weil es nicht langweilig wird und herausfordernd bleibt.

Nur den Metal-Soundtrack, den hätten sie sich sparen können.

Joe: Raft

Ich verfolge schon seit einiger Zeit die These, dass die Begeisterung für Open-World-Survival-Spielen in den letzten Jahren nicht mit dem Bedürfnis nach größeren Spielwelten zusammenhängt, sondern eher mit dem Gefühl von Sicherheit und Komfort, das uns der Basisbau in diesen Spielen durch den Kontrast zur bedrohlichen Umwelt vermittelt. Zwar haben uns Spiele schon früher oft eigene Räume zugewiesen (ein eigenes Haus, eine eigene Burg, ein eigenes Raumschiff), diese heben sich mechanisch aber oft kaum von ihrer Umgebung ab. Da hilft es auch nicht, wenn ich dort Zeug lagern oder die Deko bestimmen kann: die Kapitänskajüte in Mass Effect wird auch nicht heimeliger, nur weil ich dort ein paar Spielzeugschiffchen und ein Aquarium mit toten Fischen aufstellen darf. Dass ich mich aber in 7 Days to Die oder Subnautica permanent mit Zombies, respektive Atemnot, herumschlagen muss, lässt mich mein sauerstoffreiches/zombie-armes Domizil erst so richtig wertschätzen.

So gesehen ist Raft der logische Gipfel dieses Genres, denn hier existiert außer meiner eigenen schwimmenden Basis schlicht überhaupt nichts. Ab und zu treibe ich an einer winzigen Insel oder einem anderen, verlassenen Floß vorbei, aber keiner dieser Orte lädt zum Verweilen ein. Stattdessen lässt man sich immer weiter treiben, fischt sich aus einem endlosen Strom an Treibholz und Plastikmüll das nötigste Material zusammen, verscheucht ab und an unliebsamen Besuch und arbeitet langsam am Ausbau der nötigsten Werkzeuge und Gerätschaften. So zieht das ganze Spiel an einem vorüber, ohne dass man jemals vor die Tür gehen müsste.

Christof: Dark Scavenger

Dark Scavenger wirkte schon bei seinem Erscheinen 2012 wie ein Relikt aus einer Ära, die nie existiert hat. Nur schon die Bilder: Als wäre der Zeichner in der Volkshochschule auf dem Weg vom 70er-Jahre-Psychedelik-Zeichentrick-Kurs zum Frühstückflocken-Maskottchendesign-Seminar in den Gängen verloren gegangen. Das Resultat ist oft unerwartet, gelegentlich sogar ansprechend, und immer mit großem Stolz restdilettantisch. Eines ist unübersehbar: Das ist gewollt, das hat, bei aller Kuriosität, System. Und letztlich ist es genau dies, was Dark Scavenger seinen Platz auf dem Pile of Fame freihält.

Denn Dark Scavenger gehört ganz unbestritten zur Subgruppe der “Schrägen Spiele”, die einen Scheiß auf Finesse geben oder auf Feintuning, und dafür lieber punkten mit Surrealismus, mit überschwappender Fantasie, und dem Noch-nicht-Dagewesen. Das kann schockierend herauskommen, häufiger noch komisch (in der vollen Bandbreite der Wortbedeutung) und läuft auf jeden Fall darauf hinaus, den sonst so eng sitzenden Strumpfhosen der Genre-Standards gehörig Laufmaschen zu verpassen: Game-Design als Kuriositätenkabinett. Was Dark Scavenger vom Bodensatz der Schrägen Spiele abhebt: Bei aller Absonderlichkeit hat es eben doch System.

Und zwar eines, das zusammengeklaubt wurde von Visual Novels, von Choose Your Own Adventure-Büchern und Vintage-Rollenspielen. Das ist in dieser Kombination bis heute ziemlich einzigartig, was nicht heißen soll, dass es nicht funktioniert: Es gibt, zum Beispiel, mit blumigen Worten und billigen Filzstiften inszenierte Kämpfe mit (absurden) Gegnern, die ihre jeweiligen (versteckten) Schwächen haben, und es gibt (noch absurdere) Gegenstände und Waffen, die mit diesen Schwächen interagieren. Vom gigolesken Weltraum-Kobold einen Teleskop-Zahnarztbohrer erhalten? Warum diesen nicht zum Einsatz bringen im Gekloppe mit Barbaren, die ihr Maul aufsperren für einen Kriegsschrei? Dass Dark Scavenger solche Folgerichtigkeiten dem Spieler nie aufschwatzt, sondern volles Vertrauen hat in diesen und in die Stimmigkeit und Lesbarkeit seiner eben nur absurden, aber nicht beliebigen Spielwelt, hebt das bis 2018 einzige Spiel von Psydra Games noch zusätzlich hervor aus der Masse des Nicht-Erinnernswerten: Dark Scavenger ist ein kleines, kurliges und komisches Spiel. Aber eines, das in ungewöhnlichem Grad weiss, was es ist, was es will, und was es kann: Weit mehr, als nur ein gerüttelt Mass an “Hä?” und “Haha!” zu produzieren.

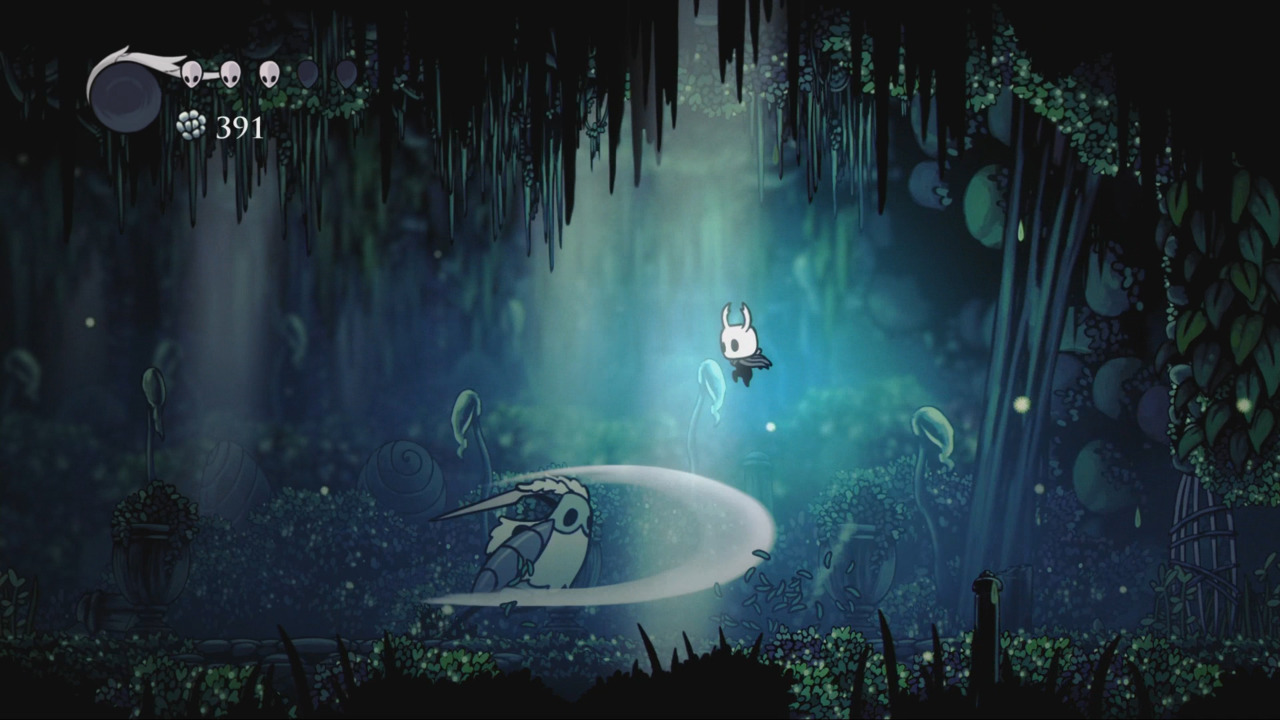

Rainer: Hollow Knight

Wenn diese Serie einen Daseinszweck hat, dann wohl jenen, Spiele zu würdigen, die ES verdient haben, ganz egal, ob der Rest der Welt ohnehin von ihrer Größe überzeugt ist oder nicht. Im Fall von Hollow Knight ist es zugegeben kokett, von einem “hidden gem” zu schwafeln, denn ja, seine Qualität ist durchaus kein Geheimnis. Nach diesem anfänglichen Bekenntnis zum hippen Antihipstertum (hey, ich finde etwas gut, was ihr schon letztes Jahr gut gefunden habt!) vielleicht gleich eine Mutmaßung, warum sich Hollow Knight unterhalb meines Radars wiedergefunden hat: zum einen, weil es in Sachen monochrome Präsentation, lakonische Story und - anfangs - minimalistisches Gameplay einen auf absolutes Understatement macht; zum anderen, weil es tatsächlich eine konzentrierte Hingabe erfordert, die mit dem berufsbedingten Zwang zum “Abarbeiten” nicht zusammenpasst.

Immerhin: Die Nintendo Switch hat für mich persönlich exakt den Daseinsgrund, mir kleine, verpasste Spiele wie Hollow Knight auf die Couch zu beamen, und was für eine Welt des Schmerzes ist doch in diesem Spiel, das - wie ich mir sagen habe lassen - in Speedrunner-Kreisen als “Cute Souls” berüchtigt ist. Ja, es ist schwer, ja, es erklärt nicht viel, und ja, wenn man stirbt, tut’s weh - mit Dark Souls mag ich das Insektendrama aber trotzdem eher ungern vergleichen, denn es ist für mich eher eins: die gänzlich unprätentiöse, konzentrierte und zugleich faszinierend eigenwillige Verwirklichung der Vision vom Metroidvania als achtsamem Labyrinth der doppelten und dreifachen Wege.

Hab ich schon erwähnt, wie schön dieses Spiel ist? Dass man es mindestens zwei Stunden spielen muss, um das überhaupt gezeigt zu bekommen, ist der Beweis dafür, dass hier kein Marketing-Mensch um seine Meinung gefragt wurde. Das gehört belohnt.

Robert: Omikron: The Nomad Soul

Zugegeben, dies ist eine leichte Themenverfehlung. Denn zu behaupten, Omikron wäre es unbedingt wert, gespielt zu werden, wäre vermessen. Aber wer mal wieder ungläubig darüber den Kopf schütteln möchte, was für Seltsamkeiten die digitale Spielkultur im Laufe der letzten 40 Jahre so hervorgebracht hat, ist hier wiederum genau richtig. Omikron: The Nomad Soul ist das erste – und mitunter vergessene – Game von Quantic Dream vulgo David Cage aus dem Jahr 1999, erschienen für Windows und Dreamcast. Das Coolste an dem Spiel findet gleich in der allerersten Szene statt: Ein Wesen aus einer anderen Dimension durchbricht die vierte Wand und sagt der Spielerin oder dem Spieler, dass man das eigene Bewusstsein in seinen Avatar transferieren soll, weil er selbst nicht mehr imstande ist, die groben Missstände in seiner Welt zu lösen. Gesagt, getan: Wir drücken „Ja“, der „Transfer“ beginnt und das Spiel startet.

Ab sofort geht es mit der Coolness leider bergab. Nach mehreren Versuchen, die Einstellung für die korrekte Bildschirmauflösung zu finden, werden wir in eine kantig gerenderte 3D-Welt voller Braun- und Grüntöne gestoßen, in der wir erst mal von einer Art Dämon attackiert werden. Die lokalen Behörden retten uns und so drehen wir die erste Runde in dieser Stadt. Sie ist nicht besonders groß und ziemlich hässlich, aber im historischen Kontext durchaus interessant. Omikron war zum ursprünglichen Veröffentlichungsdatum bestimmt beeindruckend, doch die Zeit ist über das Spiel hinweggegangen. Das äußert sich nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in der Bedienbarkeit: Die Steuerung ist hakelig, die meisten Interaktionsmöglichkeiten sind in sperrigen Menüs versteckt und Speichern funktioniert nur, wenn man „Magic Rings“ gesammelt hat und an bestimmten Stellen einsetzt. Und weil David Cage offenbar schon vor 20 Jahren größenwahnsinnig war, belässt es Omikron nicht dabei, ein experimentelles 3D-Adventure in einem Science-Fiction-Setting zu sein. Es ist gleichzeitig auch ein obskurer First Person Shooter und ein bizarres Fighting Game. Schaltet das Spiel bei bestimmten Szenen in einen dieser Spielmodi um, kommt wieder eine ganz eigene, merkwürdige Sondersteuerung zum Einsatz. Die Maus verwendet man dabei übrigens – aus unerfindlichen Gründen – äußerst spärlich.

Der Unterhaltungsfaktor bei Omikron besteht in erster Linie darin, es spielen zu lernen. Selbst Schalter drücken, Türen öffnen oder Gegenstände nehmen ist am Anfang nicht etwas, das einfach mal so funktioniert. Hat man sich in der bemüht avantgardistischen Cyberpunk-Welt dann einigermaßen zurechtgefunden, lauern die nächsten Hürden im Jonglieren von Gegenständen. Die Anzahl an Items, die man finden, kaufen, tragen und transferieren kann, hat nahezu Rollenspiel-Ausmaße, allerdings sind die Möglichkeiten zum Lösen diverser Rätsel ziemlich eingeschränkt. Dieses Verzetteln beim Interface bedeutet übrigens nicht, dass Omikron auch inhaltlich außergewöhnlich ist – im Gegenteil: Unsere Figur, ein Cop (mit dem Bewusstsein der jeweiligen SpielerIn, remember?), stakst durch architektonisch austauschbare Räume, spricht mit Bürgern und Kaufleuten („Hey dude, how‘s it going?“), wurstelt sich durch Actionszenen und löst Puzzles wie der Chefin einen zu Kaffee bringen. Diese Spielwelt wäre so schon ziemlich oberflächlich, wird aber zusätzlich dazu auch noch an allen Ecken und Enden in plumper Weise sexuell aufgeladen: Die Freundin ist in erster Linie ein williges Betthäschen, Frauen auf der Straße sind alle wie Prostituierte gekleidet und die Anzahl an Strip Clubs und Sexshops ist in dieser Stadt erstaunlich hoch. Ein Kollege gibt uns einfach mal so einen Schlüssel zu einem Sicherheitsraum, nachdem wir ihn mit einem Erotikposter bestochen haben. Es fehlte noch in seiner Sammlung!

Da hilft auch David Bowie nichts mehr. Richtig gelesen: Ziggy Stardust himself hat sich für dieses Machwerk hergegeben. Was aus heutiger Sicht völlig unverständlich ist, macht im Kontext des Releases aber schon Sinn: Omikron: The Nomad Soul war zur Zeit seiner Erstveröffentlichung ein technisches, spielerisches und auch popkulturelles Experiment, das ein düsteres Cyberpunk-Setting erstmals zu einem interaktiven Erlebnis gemacht hat. Bowie hat den Großteil des Soundtracks geschrieben, verkörpert einige der Figuren im Spiel und tritt mit der fiktiven Band The Dreamers in einer Bar in Omikron City auf. So etwas kann man sich nicht ausdenken. Ich habe meine Meinung geändert: Vielleicht solltet ihr Omikron: The Nomad Soul doch spielen!